ペットと一緒に入居可能な介護施設【犬がもたらす○○な効果と事例】

「介護が必要になっても、大切なペットと一緒に過ごしたい。」

そんな願いを抱く高齢者は少なくありません。

しかし、実際に介護施設でペットを飼うことは可能なのでしょうか?

介護施設ごとの方針や設備の違いにより、対応はさまざまです。

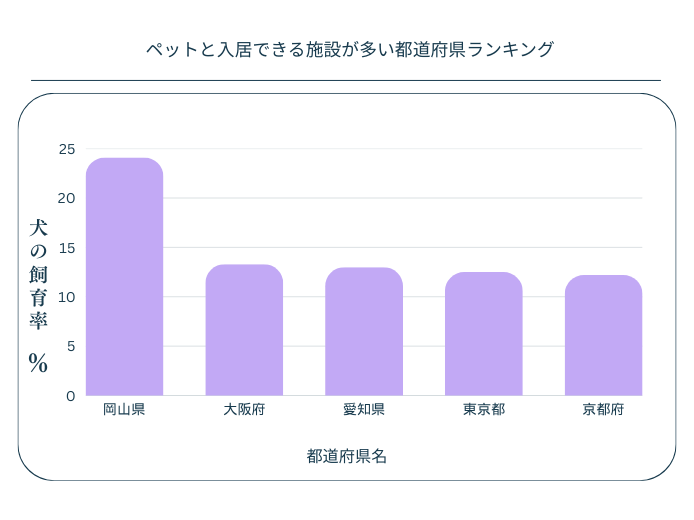

全国的な調査によれば、ペットと入居が可能な施設の割合は約7.2%とされています。(引用元の情報)

※愛知県は13%と割合が高く、ペット同伴可能な施設の数で国内でも上位に位置づけられています。

一方で、ペットと同居が難しい理由としては、他の入居者への配慮、

施設の衛生環境の管理、また飼い主やペット自身の健康上の問題などが挙げられます。

本コラムでは、ペットと同居が可能な介護施設の種類や注意点を解説し、安心してペットとの生活を続けるためのポイントをご紹介します。

ペットと一緒に入居できる介護施設の種類

ペットは単なる飼い主の「癒し」ではなく、心の支えとして重要な存在となっています。

そのため、高齢者が介護施設へ入居する際にも、「大切な家族」であるペットと離れずに暮らせる環境を求める方が増えています。

以下の内容では、ペットと一緒に入居できる4種類の介護施設を紹介しますので参考にしてみてください。

1.介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームでは、

ペットと一緒に過ごせる専用の個室が、設けられている場合があります。

また、その他の特徴も解説していきます。

- ペット専用設備が整っている

犬と共生できる施設では、ドッグランやトリミングルーム、散歩スペースなど、

ペットの快適な生活をサポートする専用設備が充実しています。

部屋もペット対応の床材や消臭対策が施されており、人にも犬にも優しい環境が整っています。 - スタッフの理解と協力体制

犬に関する知識や対応力を持ったスタッフが常駐している施設では、

日常の世話やトラブルへの対応も安心です。

高齢者自身が世話をしづらくなった場合に備え、サポート体制が整っているところも多くあります。 - 一定の条件とルールがある

すべての犬が入居できるわけではなく、体重制限やワクチン接種証明、

しつけの状況などの条件が設けられている施設もあります。

また、トイレのしつけや無駄吠え対策が必要な場合もあるため、事前に施設側とよく相談することが大切です。

2.住宅型有料老人ホーム

一部の施設では、足洗い場や専用スペースの設置といった環境整備に取り組みや、

ペットと暮らすための条件を整えている施設が多くあります。

- 受け入れ条件の柔軟性

犬や猫を中心に受け入れる施設が多く、体重やサイズ、数の制限が設けられていますが、

ペットを愛する入居者に配慮して設計されています。

他の施設ではペット不可が一般的なため、特別な選択肢となります。 - ペットとの共生を促進するイベントやコミュニティ

散歩会やペット同伴写真展など、ペットを介した入居者同士の交流イベントがある施設もあります。

3.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

ペットと一緒に入居が可能な理由として、契約形態が賃貸借契約であることや、

比較的自由度が高く、自立している方や軽度の要介護者向けの施設であることが上げられます。

以下の特徴もあります。

- 設備の整備

一部の施設では、ペット専用の足洗い場やシャワールーム、ドッグランといった設備が整っている場合がある。 - 入居者との交流

ペットを通じて自然なコミュニケーションや交流が生まれることも多い。

4.ケアハウス

自立している方から要支援の方まで幅広く受け入れていることから、ペットとの生活を可能にするための環境整備を行っています。

一部では小型犬や猫を飼うことができ、専用の設備や規約によりペットとの共生が促進されています。

そして、以下のような環境も整っているところが特徴です。

- 犬専用設備が充実

施設内にペット専用の足洗い場や散歩コースが設置されていることが多く、

犬の健康と快適さをサポートします。 - ペットケアサービス

施設によっては、ペットシッターやトリマーによるサービスを提供しており、

飼い主の負担を減らす工夫があります。 - 居住エリアのルール

共用スペースや食堂など、ペットが立ち入り禁止のエリアが設けられている施設もあるため、

他の入居者への配慮がされています。 - 健康管理の確認

入居時に予防接種証明や健康診断書の提出を求める施設が多く、安全な共生を実現しています。

ペットと入居する際の確認点

ペットと共に介護施設での新たな生活を始める際には、事前にいくつかの重要なポイントを確認する必要があります。

ここでは、以下の6つの項目についてそれぞれ詳しく解説していきます。

1.ペットの飼育管理方法

2.入居費用

3.同居可能なペットの種類や頭数、犬種制限

4.施設環境

5.入居における身元引受人の重要性

6.契約

以下からそれぞれ順番に解説していきます。

1.ペット飼育管理方法

ペットと共に安心して暮らせる介護施設を探す際、気になるのが飼育管理方法です。

施設側のルールを確認する

ペット可の施設でも、以下に制限が生じる場合があります。

- 犬種

- 体重

- 頭数

また、共用スペースの出入りやリードの使用、吠え癖などについても施設ごとに細かな規定が、

設けられています。

事前にパンフレットや契約書をよく確認し、不明点なところは各施設へ問い合わせをすることを

おすすめします。

排泄と清掃の対応を明確

排泄の場所や回数、清掃方法については入居者が主体となって行うのが基本です。

入居者が対応できない場合は、家族や外部サービス(ペットシッターなど)の協力を得る必要があります。

施設が提供するサポート内容も事前に確認しておくと安心です。

しつけと健康管理は必須

無駄吠えや飛びつきなど、周囲の入居者に迷惑をかける行動は施設生活では大きな問題となります。

入居前に基本的なしつけを身につけておきましょう。

また、予防接種や定期健診を継続することも、共同生活の中では大切なマナーの一つです。

非常時の対応計画を立てておく

入院や急な体調不良などで飼育が困難になった場合、誰が犬の世話をするのか、

あらかじめ家族と話し合っておきましょう。

一時的に預かってくれるペットホテルや知人を確保しておくことも一つの方法です。

愛犬と共に穏やかで幸せなセカンドライフを送るためには、細やかな配慮と準備が必要です。

犬を思いやる気持ちと施設との信頼関係があってこそ、快適な共生が実現します。

2.入居費用

愛犬とともに過ごすためには、心の準備だけでなく経済的な備えも必要です。

ペットと一緒に入居が可能な介護施設は、一般の施設に比べて費用面で違いがある場合が多く、

見落としやすいポイントでもあります。

ペット同居の追加費用が発生することも

ペット可の介護施設では、「ペット飼育料」や「清掃・消臭対策費」といった名目で、

毎月約千円~1万円程度の追加費用が発生するケースがあります。

これは、共用部の管理や専用設備(ドッグランや足洗い場など)維持のために必要なものになります。

医療費・フード代など

犬の生活費は別途自己負担犬の健康維持には、定期的なワクチン接種、ノミ・ダニ予防、

持病の治療費などが必要です。

さらに、フードやトイレ用品などの日用品も継続的に購入することになります。

これらは施設費用とは別途に毎月5千円〜1万円以上かかるのが一般的です。

外部サービスの利用

入居者が犬の世話できない場合の時は、ペットシッターなどへ依頼し、

動物病院への送迎サービスなどを利用する必要があります。

これらもすべて自費となり、定期利用となれば月に数万円に及ぶこともあります。

突発的な出費への備えとして

入居者が体調を崩した際に、一時的にペットを預ける「ペット一時預かり」や「ペットホテル」も

利用することもあります。

公的支援や保険の対象外に注意

犬の飼育にかかる費用は、公的介護保険や生活支援の対象には基本的に含まれません。

よって、ペットに関する出費はすべて私費でまかなう必要があります。

必要に応じて、ペット保険に加入しておくのも一つの対策です。

3.同居可能なペットの種類や頭数、犬種制限

施設ごとに「同居可能な頭数」や「犬種」に関する細かなルールが設けられているため、

事前の確認が欠かせません。

以下ではその注意点を解説していきます。

同居可能な頭数には制限があるのが一般的

多くの施設では、「1世帯につき1頭まで」という制限があります。

これは、騒音や臭い、清掃の負担を軽減し、他の入居者とのトラブルを防ぐための配慮です。

複数頭を飼っている場合、施設入居を機に家族に預けるか、他の選択肢を検討する必要があります。

小型犬が主流、中型犬・大型犬は制限がされやすい

介護施設で許可されるのは、体重10kg以下の小型犬に限られていることがほとんどです。

中型犬や大型犬は、スペースや安全面、騒音対策などの理由から断られる場合が多くあります。

大型犬との入居を希望する場合は、ペット専用の高級施設や特別な配慮がある施設を探す必要があります。

特定犬種は受け入れ不可の可能性も

一部の施設では、土佐健やピットブルのように「吠えやすい犬種」や

「闘犬として登録されている犬」は、安全上の理由から受け入れを断っている場合があります。

犬種によって性格や特性が異なるため、しつけの有無だけでなく、犬種の基準も事前に確認することをおすすめします。

他の入居者やスタッフへの配慮が前提

介護施設は共同生活の場であり、動物が苦手な入居者も存在します。

吠え癖がある場合や、知らない人に飛びかかるような性格の犬は、たとえ小型犬であっても、

施設内での生活が難しくなることがあります。

4.施設環境

ペットとともに過ごせる介護施設を選ぶ際、入居可能かどうかだけでなく、

「その施設が犬にとって快適な環境かどうか」を確認することも大切です。

入居者と犬が安心して共に生活するためには、施設側の設備や配慮も重視したいところです。

散歩や運動ができるスペースの有無

犬の健康維持には適度な運動が欠かせません。

施設内や敷地内にドッグランや散歩用の庭・通路があるかを確認しましょう。

また、周辺に安全な散歩コースがあるかもあわせて確認しておくと安心です。

ペット専用設備の有無

犬用の足洗い場、ペット用の洗面スペース、トイレシートの設置エリアなどが整っている施設は、

衛生管理がしやすく快適に過ごせます。

また、犬の抜け毛や臭い対策の換気設備や空気清浄機が備わっているかも重要なチェックポイントです。

防音・防臭対策の有無

犬が吠えた場合に周囲へ迷惑がかからないよう、防音構造になっているか。

特に個室や共有スペースは、防音・防臭対策が整っていれば、他の入居者とのトラブルも防げます。

介護スタッフの理解と対応力

施設によっては、スタッフに動物アレルギーがある、またはペット対応に慣れていないケースもあります。

ペットに対するスタッフの理解度や対応体制(緊急時のサポート体制含む)も、施設見学の際に

確認しておきたいポイントです。

災害時のペット避難計画

地震や火災などの緊急時、犬の安全をどう守るのか、施設にペット避難マニュアルや備蓄物資が整っているのかについても、知っておくと万一のときの安心材料となります。

5.入居における身元引受人の重要性

入居者が急な入院や体調悪化などに見舞われた際に、犬の世話をどうするかという現実的な問題に備えるためにも、「身元引受人の存在」について事前に準備しておくことが求められます。

それぞれの重要性を詳しく解説していきます。

施設側が求める「二重の身元引受」

通常、介護施設では入居者の緊急時対応や金銭的保証のために、身元引受人(保証人)が求められます。

ペットと入居可能な施設ではこれに加えて、犬の世話を代行できる「ペットの引受人」の登録を

求められるケースが多くあります。

ペット引受人の役割

ペット引受人には、次のような役割が期待されます。

・入居者の緊急入院時、犬を一時的に預かる

・入居者が亡くなった場合、犬の引き取りや飼育先を手配する

・必要に応じて定期的な通院・トリミングなどの代行支援

身元引受人の条件と選び方

身元引受人やペット引受人には、条件が求められることがあります。

・継続的に連絡が取れる家族または親しい知人

・飼育経験があり、犬に理解がある人

・ペット可能な住宅など、犬を引き取る住環境が整っていること

また、家族に頼れない場合は、信頼できる知人やペット信託や、飼育代行サービスの利用を

検討することもひとつの方法です。

書面での同意と事前準備が大切

ペット引受人には書面での同意書を提出してもらうケースもあります。

施設側から提示された契約書類や規定をよく確認しましょう。

双方の責任範囲を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

犬と共に介護施設で暮らすという選択は、温かく豊かな毎日をもたらします。

その一方で、入居者だけでなく犬の「これから」も見据えた備えが求められます。

身元引受の体制をしっかりと整えることで、より安心して新しい生活を始めることができるでしょう。

6.契約

「ペットに関する規定」を、必要であれば施設見学時に、相談の場を設けてもらいましょう。

トラブルや誤解を避けるためにも、契約段階で注意すべきポイントを確認し把握しておくことが大切です。

「ペット同居に関する特約条項」の有無を確認

多くの施設では、通常の入居契約とは別に、「ペットに関する特約」や「飼育同意書」が用意されています。

これはペットに関するルールや緊急時の対応、責任の所在を明確にするための重要な書面です。

内容を丁寧に確認し、不明点はその場で質問しましょう。

犬の種類・頭数・大きさに関する制限を明記

契約書には、「同居可能な犬の条件」が明記されている場合があります。

たとえば、小型犬1頭まで体重は10kg未満、無駄吠え・咬傷歴のない犬に限る。

などの制限があるため、自分の犬が条件に当てはまるかどうかを事前に確認することが不可欠です。

追加費用・更新条件の有無を確認

ペットを飼うことで発生する追加費用(月額飼育料・清掃料など)や、定期的な契約更新時の

条件変更の可能性も契約書に記載されています。

事前に把握しておくことで、予期せぬ出費を防ぐことができます。

トラブル時の対応や退去条件も文章化されているか

犬の病気、入居者の体調悪化、またはトラブル発生時に、どのような措置が取られるのかが書面に明記されているかも確認が大事です。

施設からの強制退去やペットの引き取りが求められるケースについても事前に理解しておきましょう。

犬のマイクロチップの登録は、多くの介護施設で特に義務付けられていない場合もありますが、安全性や迷子の防止の観点から推奨されることが多いです。

マイクロチップはペットの識別情報をデータベースに登録するため、災害時や盗難、

迷子の際に飼い主へと繋がる重要な手段となります。

施設によっては、入居時にペットの健康証明書とともにマイクロチップの登録証明書の提出が、

求められるケースもあるので、事前に確認すると安心です。

ペットが入居者にもたらす影響

ペットと一緒に入居できる介護施設が注目を集めている中で、

犬や猫のようなコンパニオンアニマル(伴侶動物)は、純粋に「飼い主とペット」の関係を超え、

心の支えとなる大切な存在です。

さらに、アニマルセラピーとしての効果も期待されており、動物との触れ合いが癒し安心感は、

認知機能の維持やうつ症状の軽減、孤独感の緩和など、身体的・精神的な健康維持に大きく貢献します。

そして、ペットを世話することで、入居者の生きがいや日々の楽しみを感じる機会を得られるのも魅力です。

以下では4つのメリットを紹介していきます。

1.精神的な癒し

ペットとの共存は、単なる暮らしの一部以上の役割を果たします。

その柔らかな毛並みに触れる瞬間、入居者の心はほぐれ、深い安心感を覚えることも多いと言われています。

ペットは孤独感を和らげ、ストレスを軽減するだけでなく、人と動物の間に築かれる絆が生きる喜びをもたらしてくれます。

また、アニマルセラピーの力は科学的にも証明されており、ペットと触れ合うことが心拍数を安定させたり、幸福感を高めるホルモン分泌を促進する効果があるのです。

ラ・プラスヒルトップでは、外部からセラピー犬を招き、定期的にドッグセラピーを実施しており、セラピー犬との触れ合いを通じて、入居者の皆さまに癒しのひとときをお届けしています。

触れ合いの時間の中で、過去に飼っていた犬との思い出がよみがえり、懐かしそうにその頃のエピソードをスタッフへ語り始めることもあります。

2.運動機能の向上

介護施設でのペット同伴の生活は、入居者に新たな日常のリズムを提供し、

自然な形で運動機能を向上させる手助や、身体の動きを促進する機会をもたらすことがあります。

また、猫や小動物への餌やりやブラッシングなどのケアは、手先を動かす良い機会となり、

運動機能の維持にも役立ちます。

さらに、ペットとの触れ合いはモチベーションを引き出す力もあり、

「自分のペットが元気でいるために」と頑張る姿勢が、日々の小さな運動を積み重ねる原動力に

なることにも繋がります。

3.社会的なつながり

ペットを通じて自然に生まれる話題や交流は、入居者間の会話のきっかけとなり、

施設内での人間関係を深めるメリットがあります。

たとえば、ペットの散歩や世話を通して他の入居者やスタッフとのコミュニケーションや笑顔が増え、また、「昔飼っていた犬に似ている」、「私の猫も同じ習慣があった」など、共感や懐かしさを共有することで、心温まる交流が生まれることもあります。

また、施設内でのイベントや、ペット同伴可能な施設が行う催しなどを通じて、

地域の人々や外部のボランティアとの新たな繋がりが生まれる可能性もあります。

ペットは単に家族や友人として存在するだけでなく、入居者同士を結びつけ、

地域との関係を深める架け橋の役割があります。

4.認知機能への刺激

ペットとの触れ合いや日常的なお世話は、脳にとって「小さなリハビリ」の役割を果たしており、

犬や猫と一緒に過ごすことで生まれる「役割意識」です。

餌を与えたり、散歩をしたりする中で、ペットの存在が行動を促し、

これが自然な認知機能への刺激となるのです。

他にもペットに話しかけたり、その愛らしい様子に反応したりすることで、

感情や言語の動きが活発になります。

「自分の犬の名前は何だったかな?」、「この犬はどの種類かな?」といった思い出を紐解く行為も、

記憶を刺激する大切な要素です。

ペットが入居者にもたらすデメリット

その一方で、ペットと共に介護施設へ入居することには、いくつかの注意すべき点や、

見落とされがちなデメリットも存在します。

デメリットについても事前に理解しておきましょう。

ここでは2つのリスクについて説明していきます。

1.怪我のリスク

ペットがいることで思わぬ転倒リスクが生じることもあります。

つまずき・転倒のリスク

犬や猫が足元を歩いたり、突然動いたりすることで、入居者がつまずいて転倒する危険があります。

特に夜間や視界の悪い時間帯、廊下やトイレへの移動中などに起こりやすいです。

飛びつきや体当たりによるケガ

散歩や室内でリードを使用する場合、リードが足に絡まって転倒する事故もあります。

少しの転倒でも骨折につながることがあるため注意が必要です。

飛びつきや体当たりによるケガ

しつけが不十分な犬が飛びついたり、体当たりしたりすると、バランスを崩して転倒する恐れがあります。

体重のある中型犬・大型犬の場合は要注意です。

咬傷や引っかき傷

ペットが不安や興奮を感じたとき、思わぬ行動で人を傷つけることがあります。

犬や猫でも、過度なスキンシップや無理な抱き上げは避け、相手の様子を見ながら接することが大切です。

他の入居者やスタッフとの接触事故

ペットが自由に動ける場合、他の入居者の足元に近づいて転倒を誘発したり、

苦手な人を驚かせてしまうこともあります。

施設のルールや導線に配慮し、安全な管理が求められます。

転倒予防のための工夫として

・室内では犬が安心して休むためのベッドや専用スペースを設けたり移動用のケースを利用する

・リードの長さや使用タイミングを適切に管理

・室内スリッパの滑り止めや、段差のない床づくり

・飛びつきや突進を防ぐしつけの徹底

ペットとの暮らしは大きな癒やしをもたらす一方で、「安全第一」の視点を持ち、

環境や関わり方を慎重に整えることがとても重要です。

2.感染症の懸念

ペットと一緒に介護施設へ入居する際に考慮すべきリスクの一つが、感染症の懸念です。

ペットが媒介する病気は多くはありませんが、入居者は免疫力が低下していることが多いため、

小さなリスクでも重症化の可能性があります。

ズーノーシス(人獣共通感染症)

動物から人にうつる感染症を「ズーノーシス」と言い、犬や猫もその媒介となることがあります。

代表的なものは以下のとおりです。

・パスツレラ症(犬や猫の口内菌による咬傷や引っかき傷から感染)

・カプノサイトファーガ感染症(免疫力が低い人に重症化の例も)

・ノミ・ダニ媒介性疾患(ノミやマダニによる感染)

糞便・尿による衛生リスク

犬の排泄物に含まれる病原菌や寄生虫(例:トキソカラ、ジアルジアなど)が、処理を怠った場合に

施設内で広がる可能性があります。

これにより他の入居者やスタッフに悪影響を及ぼすこともあります。

皮膚病・真菌感染

たとえば、犬が皮膚病や真菌感染、マラセチア、皮膚糸状菌症を起こしていると、接触により

人へ感染するリスクがあります。

入居者が皮膚に傷や乾燥がある場合、特に注意が必要です。

感染症を防ぐための対策として

・定期的な健康診断とワクチン接種(狂犬病、混合ワクチン、ノミ・ダニ駆除など)

・こまめなグルーミングやシャンプー

・排泄物の即時処理と清潔管理

・犬専用スペースの衛生管理

・傷がある人との直接接触は避ける

ペットと一緒に生活出来なくなるケース

ペットとともに過ごす時間は、入居者にとって孤独の癒しであり、生きがいを与える大切なものです。

しかし、介護施設に入居することでペットと生活できなくなる場合、

入居者とペットの双方に大きな影響を与えることもあります。

具体的にペットと暮らせなくなるケースを4つご紹介します。

- 入居者の体力の衰え

老化が進むと、散歩や食事、排泄の世話など、ペットのお世話が困難になることがあり、

ペットを手放さざるを得ない状況が生じます。

たとえば、毎日の日課であった愛犬との散歩を楽しんでいましたが、膝の痛みによりその習慣が途絶えてしまい一緒に生活することが難しくなってしまうこともあります。 - ペットの認知症

愛犬が夜鳴きや徘徊などの認知症症状を示し、ケアが必要になった場合、入居者の精神的・体力的負担が増します。 - 健康面での課題

ペットが高齢になると、病気や体力の衰えが進みます。

ペットの介護が困難な場合は施設や専門家によるケアが必要です。 - しつけに関する問題

ペットのしつけが十分でない場合、他の入居者への迷惑や施設内での問題を引き起こす可能性があります。

こうした問題は事前の準備や、専門家からアドバイスを受けることで改善に繋がります。

上記のようなケースを解決するために、「老犬介護施設」の存在があります。

こうした施設では、高齢の犬たちが安心して過ごせる環境を提供するだけでなく、

入居者とそのペットの心のつながりを支える役割も果たしています。

また、犬の健康状態に応じた特別なケアプランや、ストレスを軽減するための環境整備が充実しており、飼い主が安心して預けられるよう配慮されています。

ペットとの暮らしについても事前に家族と話をすることが大切かもしれませんね。

ペットのいる介護施設は「心の豊かさ」を支える選択肢

高齢者にとって、ペットは動物以上の存在です。

一緒に暮らし、世話をすることで、日々の生活に小さな喜びや目的をもたらします。

そして、介護施設でペットと共に暮らす選択肢は、入居者の心の豊かさを支える、

重要な要素にもつながります。

ペットと暮らせる介護施設は、「その人らしさ」と「心の豊かさ」を守る選択肢として、

これからも注目を集めることでしょう。

数はまだ多くはありませんが、「ラ・プラスヒルトップ」のように、ドッグセラピーの活動を取り入れている施設もあります。

施設選びに迷ったら、ドッグセラピーを取り入れている介護施設の見学もおすすめです。